fiogf49gjkf0d

一家英国媒体近日刊登一篇题为《中国随意放生致生态灾难》的文章。文中提到,每逢周六早晨都会有数百人聚集在上海黄浦江畔放生,短短三个小时内,约有2000条泥鳅被倒进浑浊的江水中。文章称,放生组织的年收入可达到100万元人民币。然而,那些被放生的动物源自何方、又到底归于何处?这是值得追问的生态环境问题。

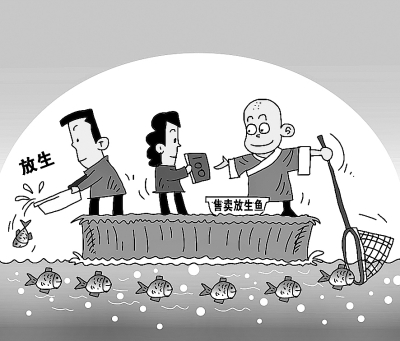

事实证明,不当放生会给当地生态系统带来巨大灾难。更为残酷的是,很多被放生的动物很快又被人捕捞上来,售卖给别的放生者。出于人类慈悲情怀的放生为何变了味?

放生背后的利益链条

全国政协常委、中国佛教协会会长学诚法师曾发表署名文章说,放生文化的意义在于践行、涵养仁恕精神、慈悲之道。而放生这原本发乎善心惠及生灵的善事,却被一些人士错误认知,竟变成一种谋利的渠道,刺激了捕猎、买卖野生动物的行为,对动物本身和生态环境都造成了伤害。

据法制日报报道,在上海黄浦江边的“东昌滨江绿地”附近,每天有大规模的放生场面。被放生的除了鲫鱼、黑鱼、泥鳅外,还有甲鱼、蚌、螺蛳、黄鳝等。放生的“配套”服务也是“一条龙”,从送货至岸边,到提供水桶、放生槽,十分周到。有不少商贩就蹲守在桥边专门销售用来放生的动物。

“目前在某些放生背后已经形成了一条利益链,甚至已经催生出订单生意,成了产业。”吉林省野生动物保护协会副秘书长唐景文曾向媒体透露,比如鸟类放生者向鸟贩预订鸟,鸟贩“接单”后,便向捕鸟者“下单”,捕来的鸟再卖给放生者……如此恶性循环。

据一位了解捕鸟的人士介绍,现在捕鸟数量激增,主要是因为放生者需求量大。市场上,每只小鸟售价从2元至10元不等,个别的能卖到10元以上。如果一个鸟贩一天抓了50只,按每只2元计算,一天就净赚100元。“一只所谓的‘放生鸟’往往是用20只鸟的命‘换来’的,因为捉捕中致残、受伤的鸟会惨遭扼杀,而在运输过程中,因窒息、少食而死亡的鸟更是数不胜数。”

放生不当成“杀生”

在肆意捕捉和盲目放生背后,很可能给当地的生态平衡带来破坏。

据报道,十余名北京游客曾到河北省兴隆县某村将买到的数千条蛇放生,在放生地引起人们恐慌,全村男劳力均放下农活加入“打蛇行动”。再比如,泰山上本没有松鼠,当地市民出于好心,将小商贩当宠物出售的松鼠买来放到泰山。在当地缺乏天敌的情况下,这一物种渐渐泛滥成灾,造成当地农民核桃减产甚至绝产。“动物在捕捉和运输过程中都会出现伤害,并且一些野生动物被放生到新环境后,会因无法适应而死亡。”河北师范大学生命科学学院鸟类专家吴跃峰教授表示。

据了解,在国际自然保护联盟公布的最具危害性的一百种外来生物中,中国就有50多种,其中危害最严重的有11种。我国生态环境脆弱,外来有害生物的入侵更加剧了这一矛盾,所引发的生物灾害和生物安全问题尤其突出和严重。“不科学的放生就是变相杀生”,国家林业局野生动物保护管理司监管处处长王维胜直言,这会危及其他的物种生存,危及生态平衡和安全。例如在武夷山九曲河流,放生了大量的巴西龟,由于外来物种的食物争夺力强于本土龟,使本土龟类种群萎缩。中国野生动物保护协会会长赵学敏告诉记者:“原产于美洲的鳄龟会猎食任何小于自己的动物,如果被放生到本地野生环境中,将会严重影响本地水生生物的生存。”

让放生回归本意

中国国家宗教事务局局长王作安表示,针对当前放生领域出现的突出问题,“应建立放生协作机制,在任何地方开展放生活动,都要接受环保、农业、林业、渔政、检疫等部门的指导和监督,严格遵守法律规定,制止违规违法行为”。

国家林业局调查规划设计院工程师阮向东提出“科学放生”。在放生之前,应对被放生动物的习性、检疫情况,放生地的生态环境、食物链结构等进行必要的了解,需要时可向有关专家或机构寻求咨询和帮助,确保被放生动物的习性、数量、健康状况与放生环境相协调。合理规划放生的规模、次数和物种,努力避免放生动物对人类生命、生活或放生地生态安全造成威胁。

2014年,中国佛教协会和中国道教协会曾发布《慈悲护生合理放生倡议书》,呼吁广大信众践行佛教、道教慈悲护生的理念,遵守法律法规,以科学知识为指导,正信正行,合理放生,慈悲护生,为建设生态文明、美丽中国贡献力量。

科学放生需要更完备的法律制度

近30年来,我国在保护森林、农业、河流、海洋、渔业、动植物资源,加强动植物检疫,阻止外来物种入侵方面,先后颁布了一系列法律法规。诸如《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》等。既然有明确法律规定,放生乱象为何仍屡禁不止?

如一些法律工作者所言,以《陆生野生动物保护实施条例》为例,虽有这方面的规定,但并不适用于个人放生,只适用于从国外或外省、自治区、直辖市引进野生动物进行驯养繁殖以及放生的行为;农业部2009年颁布的《水生生物增殖放流管理规定》尽管在第十条中禁止使用外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种进行增殖放流,但对个人行善放生的专指性和约束性不强。

北京林业大学生态法研究中心副主任杨朝霞说:“制度好比‘人抓沙子’,太松了会漏,太紧了也会漏。《陆生野生动物保护实施条例》规定,放生单位应向省(区、市)级林业主管部门提出申请,报国务院林业行政主管部门或者其授权的单位批准——门槛过高,会加大执行难度。”她建议,应对放生程序进行修改,使制度尽量人性化。将‘门槛’降低到县(区、市)级。还应借鉴《环境影响评价法》,定期公布一批具有相关论证资质的科研机构名录,由放生单位自行选择科研机构进行评估,并加强对评估机构的监督和追究。“此外,还可发挥NGO和专家的力量,让他们参与指导,并关注放生后的跟踪监督和适时救助。”杨朝霞认为。

(本报记者 叶乐峰 本报通讯员 任洪忠) |